公元1550年7月9日,鞑靼土默特首领俺答率军进犯大同,总兵张达和副总兵林椿皆战死。

不久后,俺答又挥兵东进,由蓟镇(今天津蓟州区)攻向古北口,直逼京师。由此掀开了大明朝继土木堡之变后的又一次奇耻大辱——庚戌之变。

这场堪称土木堡之变再版的战祸是如何发生的呢?

首先,因为明朝拒绝与蒙古进行贸易。

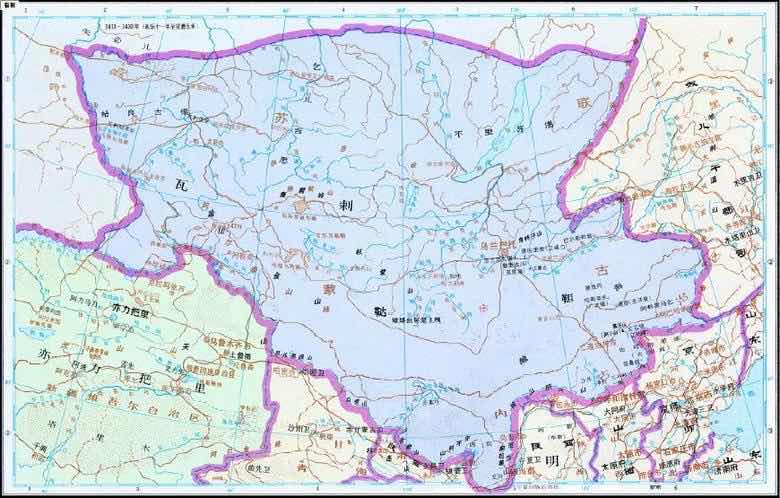

鞑靼土默特部是明朝嘉靖年间迅速崛起的蒙古部落,首领俺答,是成吉思汗的后裔。【粉丝网】他的部落崛起之后,与明朝进行贸易的需求越来越大。

其实,明朝中后期在对外贸易上虽然是闭锁的,但与蒙古在边境上一直有一些规模很小的贸易往来,因为蒙古作为游牧民族,几乎除了牛羊肉什么都缺,尤其是铁器与布匹,所以迫切希望与明朝进行贸易往来。

为此,俺答多次遣使者到明朝,希望双方能在长城各关口进行互市贸易,而且只要可以进行贸易,俺答愿意向明朝称臣纳贡。结果嘉靖帝就是不同意,而且还把蒙古派来的一个使者给杀了,彻底激怒了俺答,于是嘉靖二十九年(1544年),俺答率兵南下,进犯大同。

其次,是大同总兵仇鸾的“神”操作。

本来俺答率兵进犯山西大同,怎么一下就打到北京去了?这都是当时大同总兵仇鸾的“功劳”。

张达和林椿战死后,朝廷又派了仇鸾去大同当总兵,而这个仇鸾却是个“坑货”,他以前是甘肃的总兵,后来因为阻碍军务被革职了,但他很有钱,赋闲在家的他重金贿赂严嵩父子,摇身一变又成了大同总兵。

不过他可能除了用钱贿赂以外,没有别的招数,竟然又拿钱贿赂了俺答,让他别打大同,去别的地方。蒙古人也是不太熟悉明朝的礼仪,没见过这样的退敌之策,而且还能得到一笔意外之财,就索性答应了。但是既然来了,又不能就这么回去,不打大同,那就直接去京师吧。结果俺答挥兵东进,由蓟镇攻向古北口,直逼京师。

最后,是严嵩一党的消极避战。

俺答率领军队到京师后,在京师周围扫荡个遍,先到怀柔、顺义进行烧杀抢掠,接着又去通县,就是不急着攻入皇城。

其实,俺答并没有攻占北京的打算,只是想逼着明朝同意此前贸易通商的要求。严嵩一看俺答是这样的态度,下令京师的守军“坚壁勿战”,还对嘉靖帝说,皇上不用着急,蒙古人只是饿疯了,来抢点吃的,抢完就走了。

气得礼部尚书徐阶怒斥严嵩,说必须想出个办法来。而此时打是打不赢了,只能讲和,让俺答先退兵再说。

最后嘉靖帝唱了句高调:“苟利社稷,皮币珠玉非所爱”,意思是,如果为了天下百姓,舍弃掉金银财宝算什么。于是,明朝答应了与蒙古贸易的要求。

此时俺答的军队已经抢差不多了,也是时候该回去了,于是九月初一就退兵了。因为嘉靖二十九年是庚戌年,故后世称此次事件为庚戌之变。

庚戌之变虽然得到了解决,但通过这一事件,我们可以看出当时的明朝已经处于“重症”之下,存在诸多病端。

首先,政治上官僚体制已严重腐坏。

此时在朝局之上,不仅严嵩一党势力庞大,买卖官现象严重,而且嘉靖帝在这件事上也是昏庸得可以。

俺答退兵之后,嘉靖帝视此事为奇耻大辱,心里不痛快,一直想要追责此事。结果最后既没有惩处严嵩一党,也没有追责仇鸾,反倒是最先请战的兵部尚书丁汝夔做了替罪羊,被斩首示众。当时朝政之腐朽,可见一斑。

其次,军事上已无力抵御北方民族入侵。

俺答的军队长驱直入杀到京师,严嵩当然不是于谦,无力再组织一场京师保卫战(了解于谦请到1457年2月16日的北京)。而且就当时京师的守军实力来讲,反击的话,基本上也没什么胜算。

当时守卫京师的4万多禁军,一半是老弱病残,另一半多为各权贵大臣的家仆,战斗力可想而知。战斗力低还不算,素质也不高。俺答的蒙古军在京师进行烧杀抢掠的同时,大同总兵仇鸾带来的军队竟然也对京师周围的百姓进行劫掠,这样的军队跟强盗毫无分别,真是苦了京师的百姓。

最后,此事也为明朝灭亡埋下祸根。

此事之后数年,俺答一直没有停止对明朝的掳掠。这当然与嘉靖帝后来出尔反尔有关,说好的“通贡互市”,却只开放了大同的马市。而且,自此之后,北方的游牧民族几乎可以中原王朝干预进行自由发展,而无论是蒙古人还是女真人,一旦势力发展起来后,都要对明朝进行掳掠。

这在某种程度上,为明朝灭亡埋下祸根,注定了明朝终将被来自北方的女真人所替代。

历史是偶然的,更是必然的。纵观庚戌之变整个过程,堪称当年土木堡之变的再版,只可惜再没有另一个于谦站出来力挽狂澜。

其实,任何王朝的灭亡都是一个从因到果的过程,不管这个过程是长还是短,其灭亡的原因都是有迹可循的。庚戌之变可能只是明朝历史中一次蝴蝶的振翅,而它却也注定了日后明朝灭亡的灭顶之灾。

历代评价:

乃庙堂不为之主议,既大言闭关以绝其意,又不修明战守之实而为之备,反戮其使以挑之,至于戎马饮于郊圻,腥膻闻于城阙。乃诏廷臣议其许否,则彼以兵胁而求,我以计穷而应,城下之盟,岂不辱哉?

——《明实录》