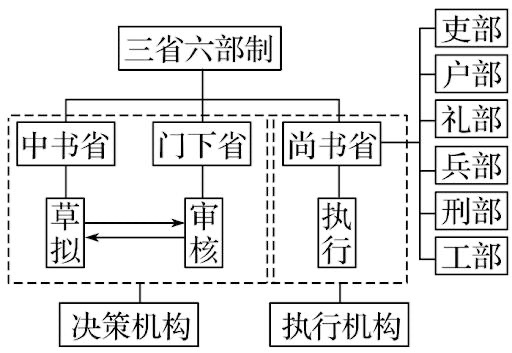

隋文帝在位时(581年-604年),确立了以三省六部为主的中央官制,这一制度在唐代被完善。

其中三省指的是,中书省(隋代称内史省)、门下省、尚书省;六部指的是尚书省下属的吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部。其运行规则是,中书省草拟皇帝的政令,门下省审核,尚书省执行,六部再分理具体事务。

其实隋代的中央官制称为“五省六曹制”,但是内侍省和秘书省基本不参与国家政务。【粉丝网】因此,三省六部制的职能已经完全确立。

这一制度确立后,中央政府的最高权力一分为三,且三省互相牵制,六部分理政务,使得皇帝的命令得到集体复议,相对保证了政策的科学性、民主性,从这个意义上讲,三省六部是进步的。

它贯穿了中国古代的中央官制,从隋唐建立后,一直到清朝,随着封建帝制的灭亡才最终消失。这期间,中央官制的变化基本围绕其展开,对中国千余年封建王朝的行政体制建设,造成了重要且深远的影响。

但是另一方面,过分地削弱相权又使中央权力机构过于庞杂。相权被多个职务行使,导致了政令混乱、施行阻塞,甚至助推了宦官专权的乱象。

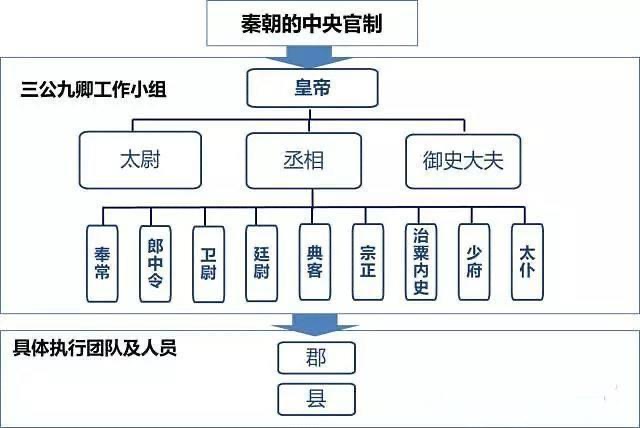

历史上没有一种制度是一朝一夕间陡然出现的。秦朝作为中国第一个大一统王朝,建立了中央集权的专制国家,开创了三公九卿的中央官制。这与三省六部制有什么历史渊源吗?三省六部制是怎样确立的?

秦汉两代的政治体制一脉相承, 这一时期内,丞相在三公里面地位最高,仅次于皇帝。皇帝统治国家的信息通道比较狭窄,似乎只能听到丞相的一家之言,而丞相也经常越过皇帝处理一些“小事”,这导致了中国古代社会皇权和相权之间的剧烈矛盾。

比如秦二世将丞相李斯腰斩,汉武帝查办丞相田蚡贪污。值得一提的是,这时已经有尚书一职,是皇帝身边出纳文书的小吏。

两汉之际悄然孕育着皇帝集权的趋势。汉武帝时期出现的内外朝,就是分割相权的先声,也开启了古代中央官制“内外朝”循环的模式。他用宦官为“中尚书令”(或称中书令),来负责传达皇帝命令和文书管理,并令自己信任的内臣,如大司马大将军(最高军事长官)霍光领“尚书事”,实际总揽军政,成为新的“丞相”。汉成帝朝,在尚书下划分四曹,分管百官、全国、民生和外交,此为六部的前身。

东汉光武帝时,尚书台作为办事机构出现,成为“尚书省”的前身。尚书令权力大增,“后汉众务,悉归尚书”,三公徒有虚名。尚书台继续施行分曹理政。

然而尚书权力独大也是对皇权的威胁,西汉霍光就曾两度参与皇帝的废立之事。因此,魏文帝时,设中书令来分尚书台的权。中书令掌国家机密和诏令,并设立相应机构中书监,这就是“中书省”的前身。比如西晋的开国功臣荀勖为中书监,东晋的王献之为中书令。尚书省与旗下曹属则成为执行机构。

这之后,中书令权势日盛,如荀勖被升迁至尚书令后便十分怅然,认为自己失去了权力中心的地位。

可以看出,皇帝已经把一人独大的丞相权力,逐渐分散到身边的近臣——尚书、中书等身上,他们作为皇帝的“秘书”,直接参与军政大事。

但是最终还是出现中书令权力上扬的趋势。门下省便应运而生。门下省的官员称“侍中”,秦代官职,是丞相府派驻宫廷的联络员。汉代视为可以进入内廷的官员,如太医、尚书、列侯等。东汉时,侍中参与政事,并有了“侍中寺”这一机构。门下省的雏形初现。晋朝时,侍中分解中书职权,对政事“拾遗补阙”,即中书省拟招后,门下省进行审议,不妥之处便予以驳回。

中书诏令、门下封驳、尚书执行并分曹理事的三省六部形态,在魏晋南北朝大体落实。隋朝结束了中国300多年政权更迭最频繁的时期,三省六部制确立了为皇权服务的中央官制,也适应了大一统国家的发展趋势。

那么,隋唐时期的三省六部制经历了哪些发展?如何最终走向衰落?

第一,隋代用典章制度确立三省六部制,并将相权一分为多。

魏晋时期的三省,只是宫廷内部的办事机构,具体职权常因皇帝的喜恶而变化,还没有形成真正独立的行政机关。隋朝的五省六曹制把尚书、内史(中书)和门下三省确立为正式的政府机关,三省长官实际上拥有了宰相(最高行政长官)职权。三公九卿制寿终正寝,不再有丞相(官职)。

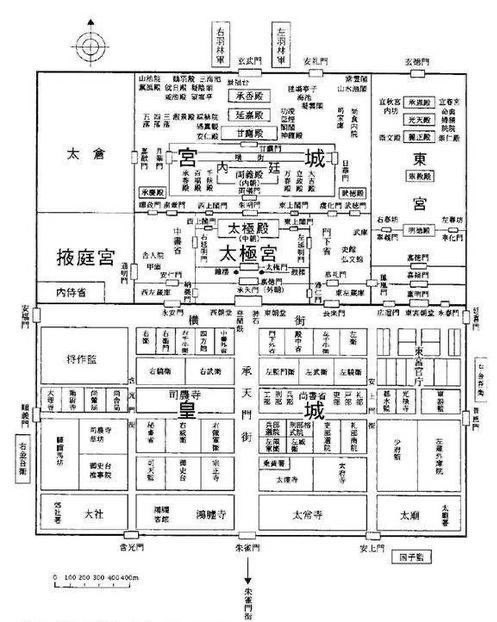

具体来说,隋代五省分为内史省、门下省、尚书省、秘书省和内侍省。秘书省掌书籍历法;内侍省为宦官机构,两省较少涉及国家政务,实际的中枢机关为尚书、内史(中书)、门下三省。

尚书省长官称尚书令,下设尚书仆射,再设吏部、度支、礼部、兵部、都官、工部六曹尚书,六尚书各领四司,共二十四司。后来度支曹改称户部,都官曹改称刑部,六曹也逐渐改称六部。内史省长官称内史令,设两员;门下省长官为侍中,后改称纳言,设两员。名为五省六部制。

可以看出,曾经独大的相权已经在三省制的基础上一分为三,而行政长官又由两人同担,官员之间相互掣肘,大大削弱了相权。

第二,唐朝完善三省六部制,中书令张说改革结束三省分权的局面。

唐承隋制,三省六部制几乎照搬五省六曹制,但做了一些调整使其更加完善。

首先,尚书省总令百官,又总揽六部事务,由于权力过大,李世民担任尚书令之后便取消此官职。低一级的尚书仆射(左、右仆射)主持省内事务。尚书省具体负责文书档案管理、勾稽检核,以及使差安排。尚书仆射之下设左右丞各一,来负责监督御史。而六部尚书,则常由朝廷重臣兼职,其中吏部为六部之首,吏部尚书和兵部尚书往往被冠以宰相之名,可见其重要性。

其次,门下省在皇宫内外分设两处,方便上传下达。长官为侍中,其下设门下侍郎两人,属官有给事中四人。负责出纳皇帝诏命,对自上而下的敕令和自下而上的奏折有审议权和封驳权。因此,唐太宗在门下省设立政事堂,相当于国务会议,中央所有“参议朝政”或“平章政事”名号的官员均可参加。

最后,中书省也分设宫内宫外两处,与门下省分别称为“西台”“东台”。它主要负责军国机要,草拟诏令。省内设中书令两人,下设中书侍郎两人辅佐,侍郎实际上负责文书工作,与其下属的中书舍人无甚区别,职权较轻。中书省官员参与政事堂会议后,将决策草拟,皇帝只需签署同意或不同意。但与门下省较为类似的是,中书舍人同时承担皇帝、宰相或宦官交付的起草任务,也拥有封驳权。

这时三省六部的形制已经完善,并展现出较为平均的权力归属,从皇权的角度来说实现了提高和集中。

但从三省职责来看,略显重复和繁杂,且起草诏书的中书省无疑是与皇帝行政距离最短的一家,其次是门下,再次才是尚书,亲疏之分明显。

于是,政事堂内,出现了中书、门下主导议事的趋势,后来政事堂干脆移到了中书省。唐高宗年间,中书令开始抬头。唐高宗巡行东都,只带中书令辅政,另一位中书长官也留下辅助太子监国。而尚书省长官却出现了长达9个月的空白期。

中书省真正成为三省之首,是在张说任中书令期间。

唐玄宗在开元元年,命刘幽求兼任左仆射和侍中,开创了一人兼两省长官的惯例。这时再次出现了尚书省无人任相的局面,于是执行机构开始和议事机构合并,三省长官的职责也逐渐趋同。到张说将政事堂改为 “中书门下”,并同时监管行政事务之时,平等独立、互相牵制的“三省六部制”已经名存实亡。

自中唐以后,虽然三省六部的名头得到了沿用,但其内涵已经大大不同。宋朝官制实行官、职、差遣分离,三省六部形同虚设。元代则以中书省总领百官,枢密院掌军事,御史台掌监察。明继承元代,以中书省统领六部,但朱元璋废丞相后,六部实际垂直对接皇帝。清沿明制,皇帝统率六部,另设军机处议事。

三省六部制的发展与流变,体现了古代国家权力运行方式的转变。有学者认为,在中国古代“家天下”的政治结构下,三省六部制其实是皇帝将“家仆”正规化、制度化的产物。隋唐以后,三省六部虽然退出历史舞台,但中央官员的权力仍然保持被削弱的趋势,明清时,专制社会发展到巅峰。