在阅读古代文学作品时,我们常常会看到人们喜欢用 “败北” 这个词被用来描述战争中的失利方。从先秦的金戈铁马到明清的烽火硝烟,“败北” 如同一个挥之不去的阴影,笼罩着那些折戟沉沙的军队。

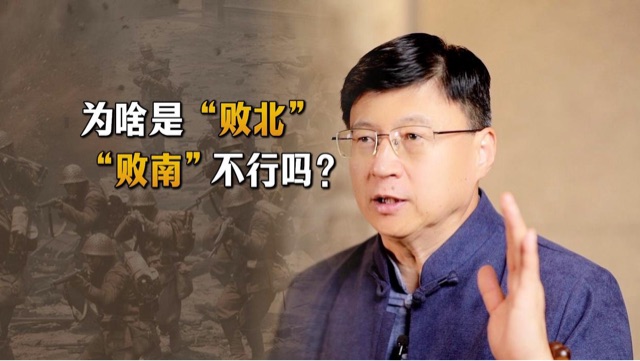

古人为何将战败称为“败北”,而不是“败东”、“败西”或“败南”呢?下面小编就带大家来了解一下!

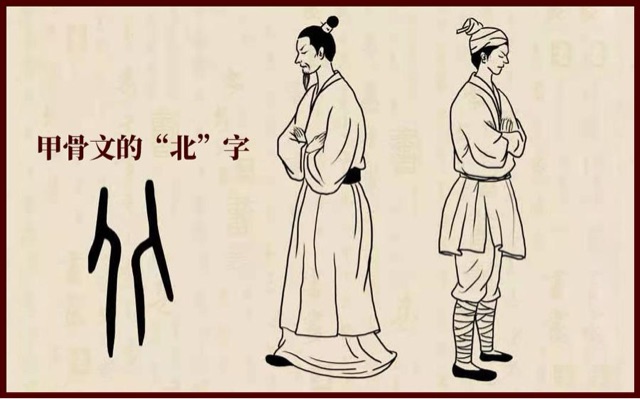

“北”字的原始含义

在甲骨文中,“北”字的象形是两个人背靠背站立,生动形象地表达了“背对背”的意思。《说文解字》中对“北”的解释是:“北,背也,二人相背。【粉丝网】”这说明“北”字本身就蕴含着与他人背道而驰的含义。这种背对敌人的撤退状态,正是“败北”一词的直观体现。

另外则是在中国古代的文化观念中,北方在五行中属水,代表着寒冷、黑暗、终结等。这种对北方的认知,也在一定程度上影响了 “败北” 一词的形成。古人认为战争的胜利象征着光明与进取,而失败则意味着陷入黑暗、终结等。

由于北方所蕴含的负面意象,与战争失败的结果相契合,也使得 “败北” 不仅仅是对军事失败的描述,更成为了一种带有文化隐喻的表达。

“败北”一词在文献中的使用

“败北”一词在古代的文献中一直被广泛使用,例如《史记·项羽本纪》中记载:“吾起兵至今八岁矣,身七十馀战,所当者破,所击者服,未尝败北。”这里的“败北”,明确指出了项羽在多次战斗中从未战败的事实。

又如,《孙子·军争篇》中提到:“佯北勿从。”这里的“北”,即是“败”或“败逃”的意思,全句意为“敌人假装败逃,不要盲目追赶”。

又例如,唐代诗人柳宗元在《上大理崔大卿应制举启》中写道:“秉翰执简,败北而归,不可以言乎文。” 这里的 “败北” 已不再仅仅局限于军事领域,而是被引申为在其他竞争或活动中的失利,进一步扩大了该词的使用范围。

西汉初期的政论家贾谊在《过秦论》中,也使用了“败北”一词来描述秦军的战败:“追亡逐北,伏尸百万。”这里的“败北”,形象地描绘了秦军败逃、敌军追杀的惨烈场景。这些文献中的使用,不仅证明了“败北”一词在古代战争描述中的普遍性,还展示了其作为战败代称的生动性。

六、结语

这一词汇不仅具有直观、生动的特点,还蕴含了丰富的文化内涵值。这也是在提醒着后人,在追求胜利的同时,也要做好面对失败的心理准备,要学会从失败中汲取教训,不断前进。