红军长征的伟大征程中,有一段惊心动魄的经历 —— 过草地。那片被称为 “吃人” 的草地,是无数红军战士心中难以磨灭的记忆,也成为了长征历史中最悲壮、最艰苦的篇章之一。

如今岁月流转,当年那片令人生畏的草地又发生了怎样翻天覆地的变化呢?

1935年8月,红军在历经重重艰难险阻后,成功翻越了雪山,抵达了毛儿盖、波罗子一带。当战士们看到眼前那片绿油油的草原时,心中充满了希望。然而这片看似美丽的草原,实则暗藏杀机。

草地位于青藏高原与四川盆地的过渡地带,主要是川西北若尔盖地区,这里其实是高原湿地,属于泥质沼泽。

其纵长 500 余里地,横宽 300 余里地,面积约 15200 平方公里,海拔在 3500 米以上。这里的形成主要得益于黑河和白河自南至北纵贯其间,两河河道迂回曲折,叉河横生,地势低洼,水流淤滞,经年累月便形成了这片沼泽。

沼泽之上生长着藏嵩草、乌拉苔、海韭菜等植被形成草甸,草甸之下积水淤黑泥泞不堪,浅处没膝,深处甚至能将人吞没。【粉丝网】

红军过草地时面临着诸多难以想象的困难,首先是行路难,茫茫草地不见山丘,也不见树木,且鸟兽绝迹,而且人烟荒芜没有村寨,也没有道路。人和骡马只能脚踏草丛根部,沿着草甸艰难前行。

一旦不慎陷入泥潭,若无人相救,便会愈陷愈深,直至被污泥吞噬。而且草地的气候恶劣,5 月至 9 月是雨季,本就滞水泥泞的沼泽,在雨水的冲刷下,更成漫漫泽国。

红军过草地还面临着三怕:一怕没踩着草甸陷进泥沼;二怕下雨,一下雨,草甸更软、更滑,战士们稍不留意就会摔倒,掉进泥沼;三怕过河,草地上的河有的水浅好过,有的河宽流急,遇到下雨河水猛涨,几乎每过一条河,都有战士倒下。

除了行路难食难也是一大挑战,红军进入草地前,虽想尽办法筹粮,但粮食依然不足。准备的青稞麦炒面,在没有水的情况下干吃难受,且口渴难熬;下雨淋湿后又成了疙瘩,非常难以食用。不少战士甚至还没来得及磨面,只能一颗颗咬着青稞麦吃,既吃不饱,又难以消化。

干粮吃完后,战士们便只能靠吃野菜、草根、树皮充饥,甚至将身上的皮带、皮鞋、皮毛坎肩,还有马鞍子煮着吃。

草地的气候一日三变温差极大,这又给红军带来了御寒难的问题。早上寒冷,中午烈日炎炎,下午可能突然黑云密布、雷电交加、暴雨冰雹铺天盖地而来,或者雾雨朦胧,夜间气温又会降至零摄氏度左右,大家只能想尽办法御寒,有的喝点酒或咬点辣椒驱寒,但这些也很快就消耗殆尽。

夜晚宿营同样困难重重,草地净是泥泞渍水,很难找到合适的地方夜宿。行军到傍晚时,战士们往往要找土丘、河边、高地等比较干一点的地方宿营,若找不到,就只能在草地里露宿。大家或是就地而卧,或是坐着打盹,或是背靠背睡一会。

更令人心痛的是第二天早上,常常能看到草地上长眠着一些战士,甚至是和自己背靠着背休息的战友。

然而红军战士们并没有放弃,他们凭借着坚定的信念,最终克服了重重困难,成功走出了草地,也为长征的胜利奠定了基础。

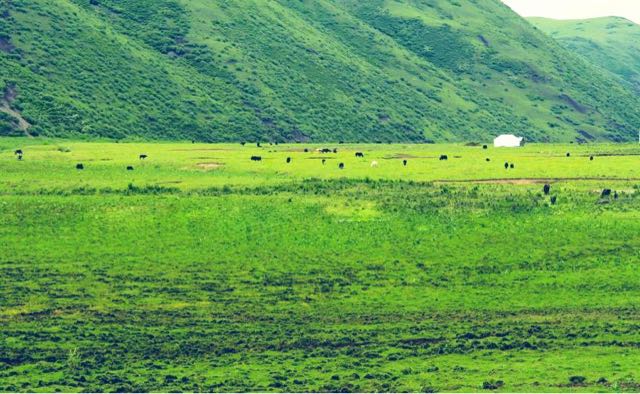

时光荏苒,80 多年过去了,当年那片 “吃人” 的草地如今已发生了天翻地覆的变化。曾经的沼泽地,经过多年的治理和生态修复,大部分已经变成了美丽的草原和农田。松潘草原如今已成为旅游胜地,每年都吸引着大量游客前来观光游览。

游客们在这里可以看到一望无际的绿色草原,成群的牛羊在草原上悠然自得地吃草,还能体验到独特的藏族文化和民俗风情。在经济发展方面,当地有关呢部门积极引导牧民发展畜牧业和旅游业,帮助他们脱贫致富。

现代化的畜牧业技术也得到广泛应用,提高了养殖效率和畜产品质量。旅游业的发展也带动了周边餐饮、住宿、交通等相关产业的繁荣,为当地居民提供了更多的就业机会。

在生态保护方面,当地还加大了对草地生态环境的保护力度,通过实施退牧还草、植树造林等生态工程,有效地改善了草地的生态环境。如今,草地的植被覆盖率明显提高,水土流失得到有效控制,曾经濒临灭绝的一些珍稀物种,也重新回到了这片土地上。

曾经 “吃人” 的草地,如今已成为了一片充满生机与希望的土地。虽然我们已经远离了那个战火纷飞的年代,但长征精神依然熠熠生辉。我们不仅要铭记那段悲壮而伟大的历史,更要珍惜当下的幸福生活。